肛區又稱肛門三角,該區有肛管及坐骨直腸窩等。

(一)肛管

肛管anal canal 長約4cm,上續直腸,向后下繞尾骨尖綞肛門。

1、內面觀 肛管內有6~10條縱向的粘膜皺襞,稱肛柱anal columns。平肛柱上端的環形線,即肛直腸線。相鄰肛柱下端之間呈半月形的粘膜皺襞,稱肛瓣anal valves。肛瓣與相鄰肛柱下端圍成的小隱窩,稱肛竇anal sinuses。肛竇開口向上,竇內常有糞屑,感染后易致肛竇炎,嚴重者可形成肛瘺或坐骨直腸窩膿腫等。

通過肛柱下端及肛瓣的邊緣連成鋸齒狀的環形線,稱齒狀線dentate line或肛皮線anocutaneous line。此線上、下覆蓋的上皮、血液供應、淋巴引流以及神經分布完全不同(表1),臨床上有實用意義。

表1 齒狀線上、下結構的區別

| |

齒狀線以上 |

齒狀線以下 |

| 上皮 |

復層立方上皮(粘膜,屬內胚層) |

復層扁平上皮(皮膚,屬外胚層) |

| 動脈 |

直腸上、下動脈 |

肛動脈 |

| 靜脈 |

腸系膜下靜脈(屬門靜脈系) |

陰部內靜脈(屬下腔靜脈系) |

| 淋巴引流 |

髂內淋巴結、腸系膜下淋巴結 |

腹股溝淺淋巴結 |

| 神經分布 |

內臟神經(痛覺不敏銳) |

軀體神經(痛覺敏銳) |

齒狀線稍下方有一呈環狀隆起的光滑區,稱肛梳anal pecten(即痔環),因其上皮深面含有靜脈叢,故活體上呈淺藍色。肛梳的下緣為一條略呈波流形的線,稱白線white lind(或Hilton線)距肛門約1.5cm。臨床檢查時可觸到的淺溝即白線,亦稱括約肌間溝,為肛門內、外括約肌的交界處。

肛管粘膜及皮下的靜脈吻合成叢,可因血流不暢而淤積,以致曲張成痔。位于齒狀線以上者為內痔,位于齒狀線以下者為外痔,基跨越齒狀線上、下者為混合痔。

2、肛門 肛門anus為肛管末端的開口,相當于尾骨尖下方4cm處,通常呈矢狀位縱裂。由于肛門括約肌的緊縮,肛周的皮膚形成輻射狀的皺褶,內含汗腺和皮脂腺。

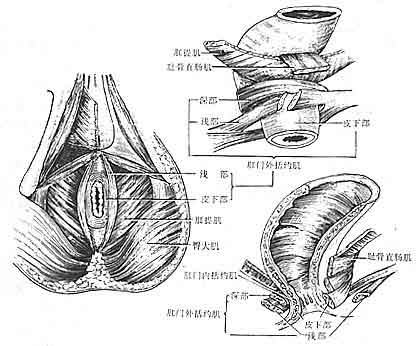

3、肛門括約肌 位于肛管周圍,包括肛門內括約肌與肛門外括約肌(圖1)。

圖1 肛門括約肌及肛直腸環

(1)肛門內括約肌sphincter ani internus:為直腸壁的環行肌層在肛管處明顯增厚形成,屬于不隨意肌。僅有協助排便的作用,無括約肛門的功能。

(2)肛門外括約肌sphincter ani externus:為環繞肛門內括約肌周圍的橫紋肌,按其纖維所在位置,又可分為皮下部、淺部及深部。

1)皮下部:位于肛管下端皮下,肌束呈環形,前方附著于會陰中心腱,后方附著于肛門下端皮下肛尾韌帶。手術損傷或需要切斷此部時,不致引起大便失禁。

2)淺部:位于皮下部深面,肌束圍成橢圓形,前方附著會陰中心腱,后方附著于尾骨下部及肛尾韌帶。

3)深部:位于淺部上方,環繞肛門內括約肌與直腸壁縱行肌層的外面。其深部的肌纖維與恥骨直腸肌相融合,形成較厚的環行肌束,前方有許多肌纖維互相交織,并與會陰淺橫肌相接,在女性更為顯著。后方的肌纖維多附著于肛尾韌帶。

由肛門外括約肌的淺、深部,恥骨直腸肌,肛門內括約肌以及直腸壁縱行肌層的下部等,在肛管與直腸移行處的外圍,共同構成的強大肌環,稱肛直腸環anorectal ring。此環對括約肛門有重要作用,手術時若不慎被切斷,可引起大便失禁。 共2頁 [1] [2] 下一頁 |