病例介紹

現病史

60歲男性患者,因“血壓升高14年,發(fā)作性血壓進一步升高伴頭暈、頭痛、心悸5年”入院。

14年前,患者在體檢時發(fā)現血壓升高(150/100 mmHg),無其他不適癥狀,未診治和監(jiān)測血壓。

6年前,患者因頭暈、頭痛、左側肢體麻木伴輕微活動障礙,在當地醫(yī)院就診。血壓為152/100 mmHg,

急查頭顱磁共振成像,結果示右基底節(jié)腔隙性腦梗死。患者接受治療后癥狀好轉,遺留左腳中趾和左手環(huán)指麻木。

此后,患者持續(xù)口服氯沙坦(50 mg,qd),血壓為120~130/70~80 mmHg。

5年前,患者在晚間入睡前突然出現心悸癥狀,其間小便6次,癥狀持續(xù)3小時不能緩解。患者在急診室查平臥位心電圖無異常,但坐起后的心率快達120次/分,平臥后心率恢復正常,坐起時心率又再次加快;口服β受體阻滯劑25 mg后癥狀緩解;當時未測量血壓。

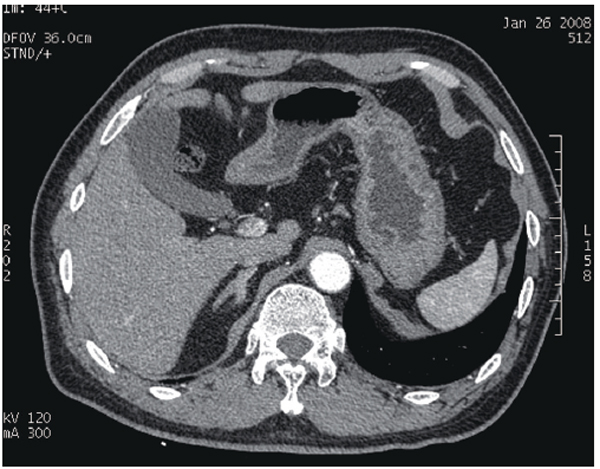

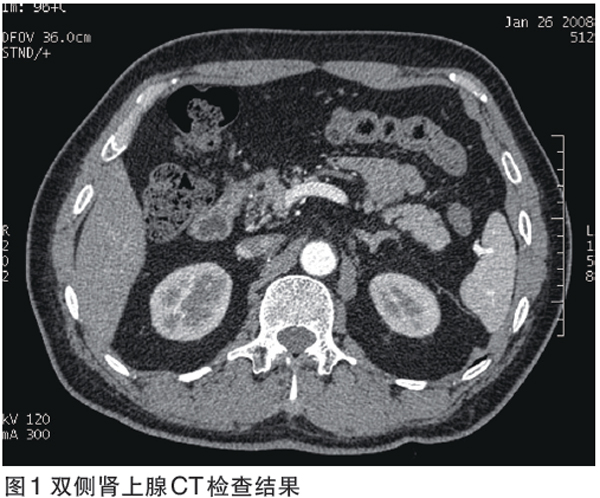

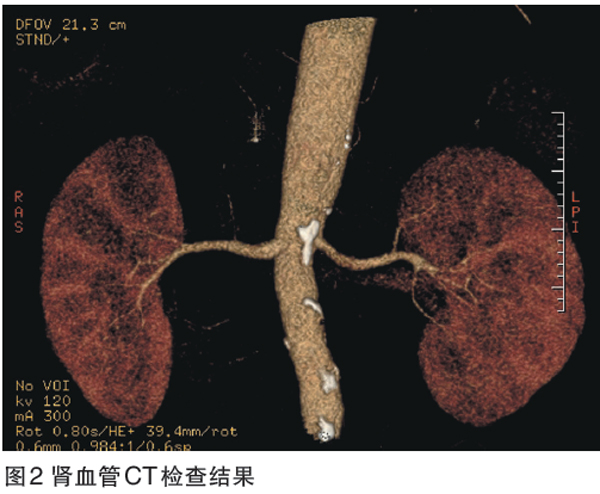

患者曾于4年前、3年前先后兩次在北京某醫(yī)院內分泌病房診治,多次接受血漿兒茶酚胺、尿兒茶酚胺測定,腎上腺CT、I131-間位碘芐胍顯像檢查無異常,“嗜鉻細胞瘤”無法確診。

自3年前至今,患者在病情發(fā)作時,癥狀逐漸加重,每次均伴有血壓升高,嚴重時伴有舌僵硬、瀕死感、面色蒼白;癥狀緩解后數日體力方能恢復。發(fā)作間歇期血壓可正常,但伴有持續(xù)性胸悶、后背疼痛,有時可放射至左側上肢。

約2個月后,患者于靜息狀態(tài)下心悸癥狀再次發(fā)作,血壓達180/90 mmHg, 伴有出汗、全身疲乏無力、頭暈、胸悶、后背疼痛。

此后,上述癥狀發(fā)作逐漸頻繁,約半月發(fā)作一次,發(fā)作時血壓為180~190/90~100 mmHg,有時血壓高達220/110 mmHg,每次約持續(xù)10分鐘,患者須含服速效救心丸以緩解癥狀。當地醫(yī)院的腎上腺CT結果顯示,左腎上腺增粗、異位嗜鉻細胞瘤可疑。

入院半年前,患者于南京某醫(yī)院接受冠狀動脈數字減影血管造影檢查,結果顯示前降支近端和右冠狀動脈的狹窄程度分別為80%和70%,兩處病變分別被置入支架。 半年來,患者的胸痛、后背疼痛略減輕,但發(fā)作性癥狀并無緩解,患者喪失正常生活能力。為明確異位嗜鉻細胞瘤部位,患者來我院診治。

既往、個人、家族史

患者對“阿托伐他汀”、“福辛普利”過敏;口服“阿托伐他汀”后全身出現膿皰瘡,口服“福辛普利”后全身出現風團,停藥后消失。

患者無煙酒嗜好,父親5年前因心肌梗死病故,母親健在,3個兄弟均體健。

體格檢查

體溫36.5℃,心率83次/分,呼吸18次/分。患者在口服硝苯地平控釋片(30 mg,qd)的情況下測量血壓為144/90 mmHg。

患者發(fā)育正常,營養(yǎng)良好,自主體位,神志清晰,查體合作。

面部、五官、頸部、心臟、胸部、腹部、脊柱、四肢及神經系統檢查結果均無異常。

初步診斷

3. 冠狀動脈粥樣硬化性心臟病、冠狀動脈支架置入術后。

病例討論

是嗜鉻細胞瘤(PCC)嗎?在什么部位? 不是嗜鉻細胞瘤嗎?什么原因引發(fā)癥狀?

肯定證據

該患者有嗜鉻細胞瘤的典型臨床表現。發(fā)作性血壓升高,血壓為180~190/90~100 mmHg,有時可高達220/110 mmHg,每次約持續(xù)10分鐘,伴隨頭痛、心悸、出汗、面色蒼白等典型癥狀。

否定證據

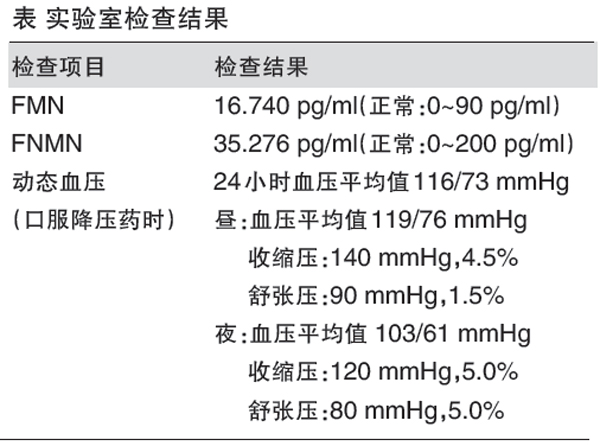

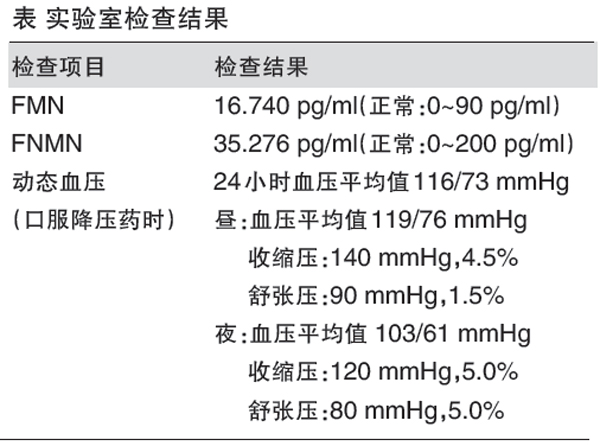

該患者接受嗜鉻細胞瘤的定性檢查如血漿FMN、FNMN測定,以及外院的多次血漿兒茶酚胺、尿兒茶酚胺檢查結果均正常。定位檢查I131間位碘芐胍顯像及腎上腺CT薄層掃描均未見異常。

再次詢問病史,修訂現有診斷發(fā)作性血壓升高源于早年心理創(chuàng)傷

醫(yī)生再次詢問病史,患者道出自認為與血壓無關的事件。5歲時,患者在玩耍時曾被同伴用棉被蒙住頭部及身體約1小時,感覺恐懼并哭喊。自此患者每逢處于狹小空間時即感胸悶、恐懼感。青年時期,家中曾被紅衛(wèi)兵抄家。中年時,患者夜宿旅店或乘車較久時均曾有恐懼發(fā)作、情緒失控,可自行緩解。

患者被重新診斷為發(fā)作性高血壓、驚恐發(fā)作(假性嗜鉻細胞瘤)。診斷依據如下:患者幼年時曾有創(chuàng)傷史,遇到刺激時有恐懼發(fā)作;無明顯原因突發(fā)強烈驚恐,伴有瀕死感的痛苦體驗;發(fā)作時有自主神經癥狀;病情發(fā)作不可預測,發(fā)作時意識清楚,事后可有回憶;冠狀動脈支架置入術無法緩解患者的胸悶、胸痛癥狀; 嗜鉻細胞瘤的定性、定位檢查結果均正常。

■ 點評

據國外文獻,約98%的發(fā)作性高血壓緣于非嗜鉻細胞瘤,國內尚無明確統計數據,在我院,該病發(fā)病率為5%~10%。患者大多有明確的精神或心理創(chuàng)傷史,事后多年有發(fā)作性血壓顯著升高、且伴有自主神經癥狀,酷似嗜鉻細胞瘤表現,但相關定性和定位檢查均為陰性結果。該病發(fā)病機制尚不明確,血壓升高可能與去甲腎上腺素釋放有關。

有些患者的病史較為隱蔽,心理疾患不易被發(fā)現,幼年或早年的心理創(chuàng)傷常不被認為與發(fā)作性高血壓有關,致使診斷困難。臨床醫(yī)生應首先排除嗜鉻細胞瘤,完善相關檢查,重視病史詢問,尤其須警覺患者的心理狀態(tài)。

抗高血壓、抗抑郁藥物結合心理治療

患者口服鹽酸氟伏沙明(50 mg,qd),3天后加量至100 mg/d;同時服用非洛地平5 mg/d。患者在住院期間有持續(xù)性胸悶、胸部不適感、后背疼痛,但未有發(fā)作性血壓升高及相應癥狀。出院后患者的胸痛、胸悶癥狀逐漸減輕至緩解,血壓穩(wěn)定于120/80 mmHg。隨訪1年余,患者血壓穩(wěn)定在110~120/70~80 mmHg,仍口服鹽酸氟伏沙明(50 mg,qd),停用非洛地平半年,患者已恢復正常生活,未再有恐懼癥狀發(fā)作。

■ 點評

該病一旦確診,簡單的治療方法即可解除患者巨大的痛苦。抗高血壓藥物不能控制發(fā)作性的血壓升高。醫(yī)生對患者“已排除嗜鉻細胞瘤診斷”的明確告知,起到了很好的心理治療作用,抗高血壓和抗抑郁藥物結合心理治療對該病效果很好。